不晓得各位营销人有没有发现一个现象:我们正处于一个 “多代同堂” 的复杂时代,而且还是一个科技日新月异的时代。科技,拉近了世代之间的距离,但也让营销变得更混杂、更动态、更挑战。

Boomer 原本不碰手机,现在可能也会滑 TikTok。

Gen Z 原本不看新闻,现在可能在 LinkedIn 吸收职场资讯。

Alpha 世代稍微长大点,很有可能就会跟 AI 聊天。

|

变化 |

带来的挑战 |

| 平台边界越来越模糊

|

不同世代都可能出现在同一个渠道(例如 YouTube、Instagram)

|

| 受众习惯快速迁移

|

一代人里,也可能出现 “科技超前者” 和 “科技滞后者”

|

| 科技带来 “资讯爆炸”

|

每一代都在筛选内容,谁都不喜欢被打扰

|

而身为一位长期浸泡在营销市场的营销人,我越来越感受到一个现实:我们在对一整个 “多代共处的市场” 沟通。

同一个内容(按:这里指的内容可以是广告、视频、文案、campaigns 等营销内容),可能同时被 Boomer、X、Y、Z 甚至 Alpha 世代看到。但别误会,我并不是说你的内容要对多代人都 “通吃”。相反,你做的内容,一定要做的更针对性,就像是对特定的 TA 说话那样个性化。但前提是,你得先好好地找出你要的 TA,再去好好地拆解他们。

所以,无论你的内容是要针对哪个世代的 TA,作为现代营销人,你一定要培养自己 “多维度拆解 TA” 的能力,这也是本文要讨论的重点——你需要深入地理解他们,不只是看年龄层,连生活阶段、科技熟悉度、消费习惯、文化情绪、语言敏感度……都要考虑进去。

只有当我们把 TA 的轮廓刻得够深、够细,才能真正做到——在对的地方,跟对的人,说对的话。

让我们从一个简单的画面开始切入,想像一个熟悉的广告画面:

“一对年轻夫妻开车回乡,车上播放一首旧情歌,镜头写着:“家的味道,从未改变。”

你脑海中浮现什么?

我试着代入不同世代来看:

➔ Baby Boomer(婴儿潮一代)看完,可能会觉得:

“这首歌我以前追太太时常播,回忆涌上来了。”

➔ X 世代看完:

“这个情境我太熟了,我小时候就是这样跟父母回乡的。”

➔ Y 世代(千禧世代):

“这像我爸妈的时代,不太像我的经验,但我懂那种回家的感觉。”

➔ Z 世代呢?

“回乡?我还没考到驾照。旧情歌?谁的歌?完全不认识!”

看到了吗?同样一则广告,不同世代有完全不同的文化背景和理解系统。

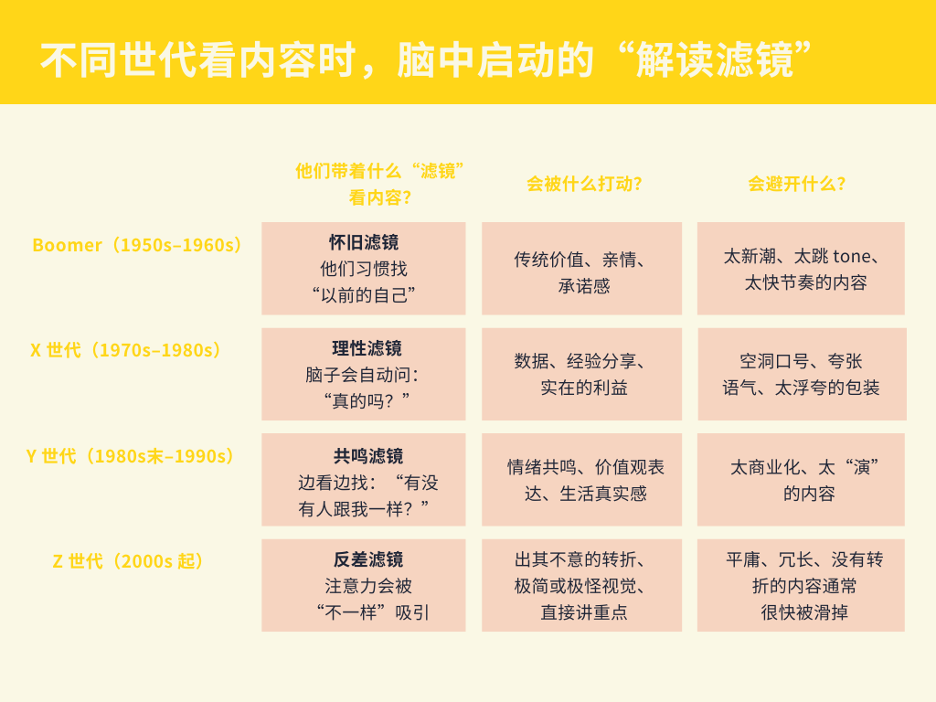

看不同的世代,不只是出生年份,是他们看世界的 “滤镜”!

一个世代的价值观,是被他们成长时期的媒体、政治、科技和文化所形塑的。所以同样一句广告文案,不同世代听到,真的会 “脑补” 出完全不同的画面。

所以,营销人,要理解不同的世代,不是只看年龄,而是解读习惯

重要的事情,要重复三次!

各位营销人,假设你今天要为品牌的产品/服务做营销策略,你一定要先找出你要的是哪个世代的 TA,然后好好地设定人物画像!在设定人物画像时,已经不能只看 TA 的年龄层了,我们要问的是:

☑️ TA 习惯在哪个平台接收资讯?

这个问题,其实是想提醒我们:

“你说得再好,如果在错的地方说话,也没用。“

不同世代有他们最常出没、最信任的平台。例如:

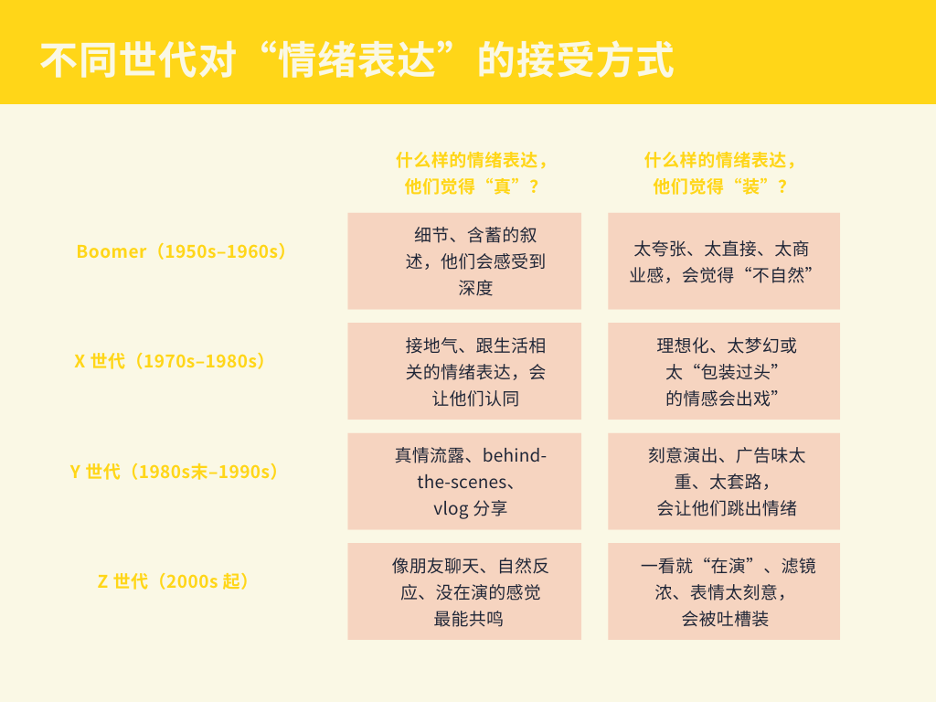

☑️ 哪种情绪表现对 TA 来说 “真”、哪种是“装”?

这里说的是 “情绪表达的信任感”。

我们写一段内容、拍一支短视频,希望传达某种情绪:

温暖、感动、兴奋、愤怒、团结、孤独…… 但不同世代对这些情绪的 “接受方式” 不同,比方说:

☑️ 什么用词,会让 TA 有参与感?

这里指的是语言调性(tone & style)。

”你说话的方式,能不能让他觉得——你跟我同一挂的?”

☑️ TA 看内容,是带着怀旧滤镜、怀疑滤镜,还是反差滤镜?

这是在说 “看内容的心态和习惯性情绪滤镜”。

同一个内容,不同世代看到的是不一样的 “重点”?

用 AI 进行研究的能力

正如我在文章开端所说,这是一个多代同堂的时代,所以做营销内容时,要花更多的心思去策划,尤其在了解 TA 方面,更是要重中之重。你一定要知道,最无效的的内容,就是说得太宽、太模糊,没有人会觉得你在讲他的故事。

所以,别再试图用一个内容就想打通所有人

重点不是你能不能 “同时打中”多个世代,而是你有没有问自己:

❓我的 TA 是谁?

❓他们怎么看世界?

❓我要不要为他们,重新设计沟通语言?

最聪明的品牌不会试图让所有人都喜欢自己,而是让对的人,看见自己的影子,听见自己的语言。

本文作者:Cheryl

毕业于拉曼大学中文系,曾任新闻记者、文字编辑及节目主持人,后转战营销行业,专注于文案撰写。无论是新闻报道还是品牌营销,都擅长透过文字挖掘深度、传递价值,尤其注重思维启发。希望能透过文字,为读者带来新的视角,拓展认知,让每一次阅读都成为思考的契机。